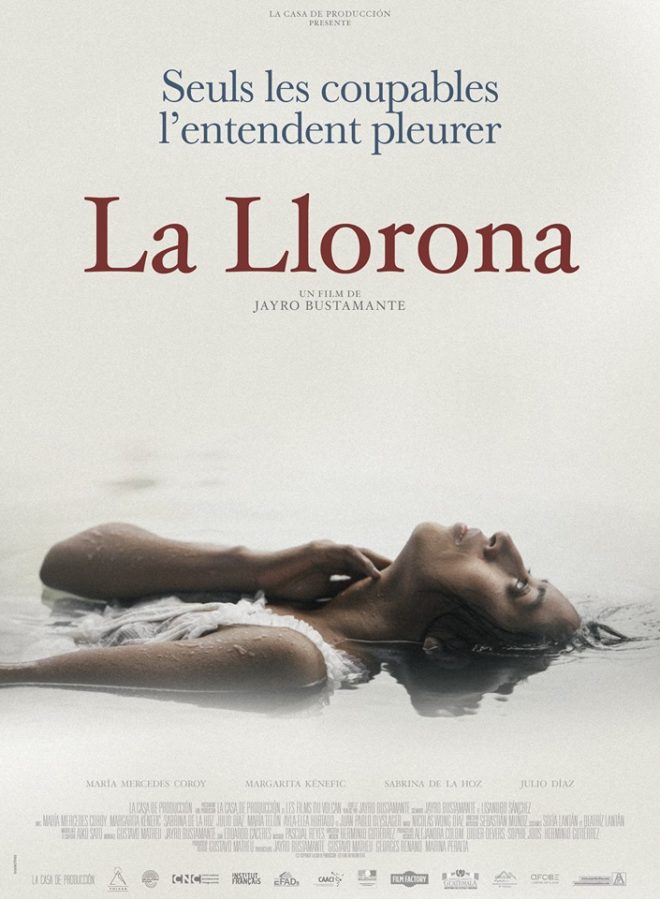

La Llorona (pleureuse, en espagnol), l’une des plus anciennes légendes d’Amérique latine, très vive au Mexique, évoque le chagrin, le désespoir, le deuil d’une femme abandonnée par son mari, qui met au monde deux fils conçus hors des liens du mariage. Prise au piège du retour soudain du mari, afin de rester une épouse respectable, elle prend la décision monstrueuse de noyer ses enfants. Le remords la pousse au suicide. Commence alors une terrible expiation post-mortem. Pour la punir, Dieu la condamne à errer dans le vaste monde comme une âme en peine, pleurant ses fils. Ses sanglots vont terrifier ceux qui les entendent et ont quelque chose à se reprocher. Voilà pour l’exergue sur l’affiche du film : Seuls les coupables l’entendront pleurer.

La Llorona est devenue une chanson très populaire, dont l’interprétation la plus vibrante hante le film Frida, par la voix de Chavela Vargas, que son ami Almodovar appelait la « Piaf mexicaine » et qui fut l’amante de Frida Kahlo. On l’écoutera à la fin de La Llorona, accompagnant l’un des plus émouvants génériques vu (et entendu) depuis longtemps au cinéma.

De 1933 à 2004, six films mexicains se sont inspirés de La Llorona (nommée « dame blanche » dans un 7e, américain). Jayro Bustamante, cinéaste guatémaltèque né en 1977, recontextualise la légende dans une période dramatique de son pays : les années 1981-1983, point culminant dans l’horreur d’une interminable guerre civile qui durera 36 ans. On se souvient que l’attribution en 1992 du prix Nobel de la Paix à la militante Rigoberta Menchú et à cinq de ses consœurs contribua à braquer les projecteurs sur les exactions d’un régime beaucoup moins connu en Europe, mais tout aussi terrifiant, que les sinistres dictatures sud-américaines (250 000 personnes assassinées, plus de 40 000 disparitions, plus de 100 000 déplacées). Arrivé au pouvoir en 1981 par un coup d’État (et renversé en 1983 par un autre), Efraín Ríos Mott ne resta au pouvoir que dix-huit mois, parmi les plus sombres du Guatemala. Devenu protestant, le dictateur fit payer le prix fort aux catholiques, à qui il reprochait d’être trop proches des Mayas-Ixiles, qui subirent une répression féroce (chaque mois pendant cette période, 3 000 personnes ont été assassinées ou portées disparues).

Voilà pour le contexte historique du film de Bustamante, troisième volet du tryptique où il dénonce les violences faites aux trois groupes les plus discriminés du Guatemala : les Indiens, les homosexuels, les communistes (nom donné aux défenseurs des droits de l’Homme). Ixcanul (2014) se déroule au sein d’une communauté maya cakchiquel. Tremblements (2019) évoque la mise au ban d’un père de famille homosexuel (dans un pays où l’homosexualité, si elle n’est pas passible de prison, est fortement stigmatisée). La Llorona évoque ces « communistes » qui vont s’opposer à une décision inique de la justice guatémaltèque : l’acquittement d’un général accusé de génocide, qui pourrait être Efraín Ríos Mott, jugé en 2003, mais porte ici le nom d’Enrique Monteverde, général tortionnaire condamné pour crimes contre l’humanité, avant qu’un jugement de la Cour constitutionnelle ne le fasse acquitter pour vice de procédure. Tout comme le fut Efraín Ríos Mott, décoré par le Congrès US après avoir été un exécutant zélé de la CIA, et qui mourut dans son lit en 2018. Ce qui ne sera pas le cas du général Monteverde du film – on ne vous dira pas quel sort lui est réservé.

Les enfants pleurés par la llorona, ce sont ces milliers d’enfants morts durant cette terrible guerre civile, surtout mayas. Le film s’ouvre sur une incantation religieuse de la femme du tortionnaire, avant de laisser place à une longue séquence au tribunal placée sous le même sceau du fantastique, auquel Bustamante donne le nom de « réalisme magique ». Filmée en gros plan, une femme indigène témoigne, et son visage recouvert d’un saisissant voile de dentelle maya accentue encore la douleur de son récit, traduit en espagnol par un interprète. Puis la caméra prend du champ, offrant un duplication de femmes pareillement voilées qui donne le tournis et la mesure de l’ampleur des crimes comis.

Nul besoin de lire la profession de foi du cinéaste pour comprendre que La Llorona est un film politique, et pas du tout un film d’horreur comme l’indiquent certains critiques, bien que le film soit bâti sur un canevas d’indicibles horreurs, au pluriel. Ce qui est moins grave que d’être taxé de « biopic horrifique (vain) », comme on a pu le lire dans un hebdo où les critiques cinéma devraient surveiller leurs penchants à l’onanisme intellectuel. Pas d’effets spéciaux dans La Llorona, pas de grincements de portes, juste les souffles menaçants qui viennent hanter les nuits et la conscience du tortionnaire et l’emprisonner dans un labyrinthe mental dont il ne pourra s’échapper, vieillard malfaisant dénué d’empathie, régnant sur la maison avec autorité.

Une autorité qui va vite se fendiller. Les six domestiques indiens quittent la maison, effrayés par la folie du maître, qui manque de tuer son épouse à la carabine, la prenant dans sa folie pour la llorona. Seule reste la gouvernante et ses rituels magiques destinés à sauver la famille, dont elle partage, malgré son innocence, la crainte de cette llorona, dont on entend assez peu les pleurs tout au long du film, pour la bonne raison qu’elle s’est déjà nichée dans le cerveau du général, jusqu’à le dévorer de l’intérieur. À l’image de cette maison protégée par la police, assiégée par des dizaines de manifestants campant jour et nuit dans la rue, réclamant justice, brandissant le portrait de leurs disparus. Le général Monterverde est fait comme un rat, la protection de son garde du corps mercenaire ne le sauvera pas.

Sa fille, retenue dans la maison assiégée avec son mari et leur fils, ne supporte plus le doute et veut savoir de quelles horreurs il s’est rendu coupable. Le petit-fils s’éloigne de son abuelo, et se rapproche de la domestique engagée pour pallier la défaillance du personnel, interprétée par la lumineuse et mystérieuse Maria Mercedes Coroy. Alma, qui paraît si jeune, a elle aussi perdu deux enfants. Ne serait-elle pas une envoyée de la llorona ? Cela ne va arranger la paranoïa du général Monteverde, et précipiter sa consumation dans la folie, entre effroi et ocres incandescents, hallucinations aquatiques dans la piscine où les fantômes des défunts accueillent les vivants assoiffés de justice. Et de vengeance. Car la llorona de Jayro Bustamante a de tout autres desseins : elle ne partira pas sans avoir la peau du tortionnaire.

La dernière personne à prendre la défense du général, c’est l’épouse fidèle, servile jusqu’à l’aliénation, un des personnages les plus subtils et les plus imprévisibles du film. Prenant conscience qu’elle a partagé la vie d’un bourreau, elle n’a d’autre choix que de le renier pour se libérer des supplications de la llorona et échapper à l’horreur de ses crimes, qu’elle vivra finalement dans sa chair, dans des transes oniriques que n’aurait pas reniées un Jodorowski.

Si Bustamante réussit à garder ses distances avec la fantasmagorie et à garder le cap de la satire politique et sociale, La Llorona reste avant tout un solide film historique qui s’attache aux conséquences désastreuses de la folie de prédateurs coloniaux obsédés par la pureté de la race, et qui débouchera sur l’extermination des ethnies indigènes. Cette fascination de la mort qui s’exprima quarante ans plus tôt dans le pays d’où partirent les colons qui mirent au monde les bêtes immondes Monteverde, Efraín Ríos Mott, Videla, Pinochet, dans l’atroce « ¡ Viva la muerte ! » des phalanges nationalistes espagnoles.

On ajoutera pour conclure que les origines de ce mal absolu, qui causa la mort de centaines de milliers de gens, sous couvert de pureté raciale et d’extrémisme religieux, en Espagne puis dans le reste du monde, sont analysées dans le dernier film d’Alejandro Amenabar, Mientra dure la guerra, sorti en France sous le titre équivoque de Lettre à Franco, que nous évoquerons bientôt.

Jean-Jacques Reboux

1 Comment

Comments are closed.