La vie de cinéphile n’est pas toujours une sinécure. Trois cas de figures peuvent illustrer cette remarque liminaire (pas trop parasitaire, je l’espère).

1°. Vous sortez de la salle affligé par le film que vous venez de voir mais soulagé d’en avoir terminé avec un calvaire qu’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Citons, au hasard, High life, le film, ambitieux mais raté, de Claire Denis, avec son vaisseau spatial-boîte à chaussures, le Dumbo lourdingue de feu Tim Burton, ou encore l’expérimental (très mental, et plus expiré qu’inspiré) Crosswind, la Croisée des vents, où la caméra de l’Estonien Martti Helde se glisse entre des personnages figés, à l’image de ce premier (et sans doute dernier) film d’« anti-cinéma », composant un tableau statique et mortifère.

2°. Exaspéré par le film, vous quittez la salle prématurément, en état d’urgence absolue, laissant penser à votre voisin que vos intestins frisent l’occlusion. Dernière expérience me concernant : l’insupportable logorrhée hystérique sur écran « confetti » (des fois que le spectateur aurait la tentation de s’évader en louchant sur les côtés !) de Mommie, du très égotique Xavier Dolan, quitté à la 26e minute, à deux doigts du collapsus, dans un cinéma – le mythique Gaumont Alésia, côté Mistral, Paris 14e –, qui fermera ses portes quelques semaines plus tard.

3°. Discutant avec des amis, vous êtes en parfait désaccord à propos d’un film qui fait l’unanimité, que vous avez détesté. Panthéon versus gémonies ; pépite against piquette : il arrive que les meilleurs amis du monde soient à deux doigts de s’étriper pour une simple question de dialectique cinéphile. J’ai le souvenir d’engueulades homériques à propos du film des frères Coen The Big Lebowski, qui m’horripila au plus haut point.

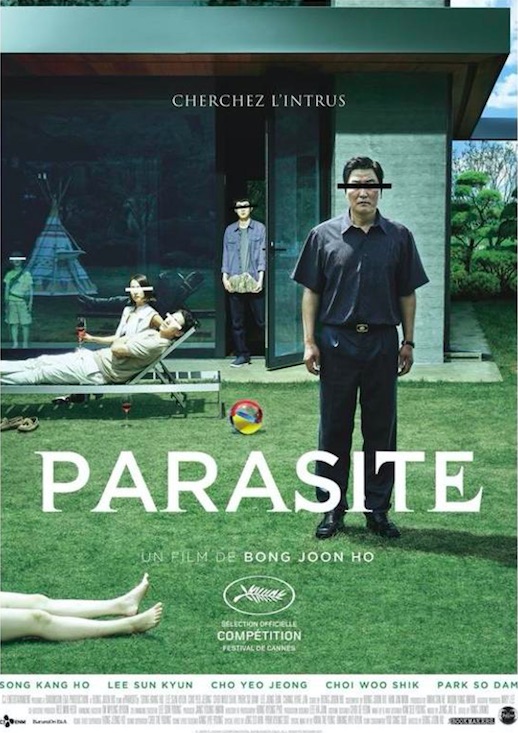

Mais venons-en au fait… Parasite, de Bong Joon Ho, fait partie de ces films clivants, sur lesquels les avis divergent. Certains crient au chef-d’œuvre, au génie, au phénomène. D’autres, qui se sont bien éclatés, tempèrent leur enthousiasme. D’autres, enfin, dont je fais partie, se grattent la tête, sceptiques, plombés par un étrange malaise.

L’histoire : la famille Ki-taek (père, mère, fils, fille), vit dans un entresol riant comme une bouche d’égout, surtout quand il pleut, et il pleut beaucoup dans les villes de Corée, surtout au cinéma. Bong Joon Ho nous avait déjà fait le coup (de façon magistrale) avec Memories of murder, il remet ça avec Parasite, avec une pluie abyssale qui prend des allures de tsunami.

Les Ki-taek vivent d’expédients, de petits trafics, pauvres mais pas tristes. Tout le contraire de la très fortunée famille Park, chez qui le fils, Ki-woo, donne des cours d’anglais à la jeune fille de la maison. Spacieuse, ultramoderne, froide, entre confort bourgeois et cauchemar futuriste, respirant moins le bonheur que la réussite, la maison va jouer un rôle central dans le film.

Usant de stratagèmes quelque peu tirés par les cheveux (une petite culotte oubliée sur un siège de bagnole, un faux diplôme, une allergie à la peau de pêche), la rusée famille Ki-taek réussit à se faire embaucher chez les Park, à la place des employés chassés comme des vieilles bouses par des maîtres si naïfs qu’on n’est pas loin de les plaindre. La fille donne des cours d’art-thérapie au fils, un ado étrange, obsédé par un fantôme, pour des raisons que l’on découvrira à la fin. Le père remplace le chauffeur et devient le confident de M. Park, un homme d’affaires très occupé. La mère prend la place de la gouvernante, à cause de cette foutue allergie à la pêche, potentiellement dangereuse pour la santé des enfants. Peu à peu, les pauvres s’installent chez les riches, prenant l’ascendant, sinon le pouvoir, sur eux. La tâche des squatteurs est facilitée par le relâchement des parents, souvent absents (une mère cruche, un père sans relief), et la propension à la solitude des enfants.

La sarabande, digne des Pieds Nickelés, nous tient en respect (en haleine serait exagéré) une petite heure durant, invraisemblable, ce qui n’est pas un problème en soi, comme le réalisateur l’avait prouvé avec The Host. Sauf que tout cela est cousu d’un fil blanc bien épais, tellement prévisible qu’on est en droit de se demander si le réalisateur, à qui l’on doit des films aussi magistraux et inspirés que Memories of murder, The Host ou Snowpiercer, n’est pas en train de vous montrer, dans une pirouette étourdissante, ce qu’il ne faut pas faire au cinéma, sous peine de ridicule. Mais qu’il peut se permettre, lui, au nom, et au prix, d’une maîtrise qui n’a égale que sa dextérité. Car si cette histoire ne manque ni de drôlerie, ni de piquant, ni d’originalité, elle aurait gagné à être plus légère et moins tarabiscotée ! Au lieu de quoi on nous inflige une boulimie de morceaux de bravoure lourdingues, à la limite de l’indigestion. À se demander si Tarantino, tel le Monsieur Plus de la fameuse réclame Bahlsen que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, s’était penché par-dessus l’épaule du réalisateur, murmurant : « Là, tu peux remettre une petite dose de brutal, je te tiens l’entonnoir, verse, ça fera rire les jurés de Cannes, qui ne portent pas la comédie dans leur cœur… »

Lourdingue, mais malin, Bong Joon Ho. Dès que la famille a pris place dans la maison, l’échafaudage laborieusement mis en place, se casse la gueule, quand, par un swift mille fois vu dans le cinéma de genre, auquel Parasite emprunte les codes, la famille Ki-taek s’aperçoit que le terrain était déjà occupé. Car au sous-sol, savez-vous quoi qu’il y a ? Des rats ? Mais non ! Des mutants ? Allons… Un bunker, pardi ! Un bunker ? Mais oui ! Le bunker, cette résidence secondaire in vitro, très courue en Corée du Sud. Et dans le bunker, il y a… Euh, des… zombies ?

À ce stade, lectrice adorée, lecteur chéri, je dois vous prévenir : ce qui va suivre spolie l’intrigue (du verbe spolier, dépouiller, à ne pas confondre avec le frangliche spoiler, divulguer, et qu’on préférera au sympathique mais rustaud divulgâcher de nos cousins québécois). Au cas où vous n’auriez pas encore vu Parasite, lâchez donc cette lecture !

Au sous-sol, donc, se trouve un homme, qui n’est autre, je vous le donne en mille, que le mari de la gouvernante évincée. Criblé de dettes, ne pouvant mettre le nez dehors, l’ermite urbain vit depuis des années reclus dans un réduit aménagé à la cave, et ce qui nous attend n’a rien d’une Mélodie en sous-sol ! Coups de sabre, hurlements, chutes dans l’escalier, giclées de sang. C’est la lutte à mort des moins-que-rien contre les pas-grand-chose ! La gouvernante, venue rendre visite à son époux, est blessée et mise au cachot avec le mari. On vous passe quelques péripéties…

Mais la famille Park, partie camper à la campagne, va rentrer plus tôt que prévu (il pleut beaucoup et l’orage est terrible) et reprendre possession des lieux. Ce qui va compliquer la situation des squatteurs. Le mari et les enfants, surpris, rangent en un temps record les restes d’une beuverie pour fêter leur victoire sur le méchant couple, avant de se planquer sous la table pendant que les époux Park dorment dans le canapé. Passons sur la lourdeur du gag… Le lendemain, les Ki-taek, contraints à l’exfiltration, retournent dans leur appartement, totalement inondé, évidemment.

Mais la fête n’est pas finie… Pour l’anniversaire du fils, qui s’est installé dans une tente d’Indien au milieu du jardin, seul avec son fantôme, Dame Park improvise une réception, et Dame Ki-taek reprend du service. Tandis que la famille Park reprend des couleurs côté jardin, côté maison, on replonge dans le grand dark et le grand-guignol. L’ex-gouvernante est tuée (poussée dans l’escalier par la mère). Le jeune Ki-woo, qui descend au bunker, se fait blesser par son mari, qui remonte en surface. Déboulant en pleine réception, il tue Ki-jung (la fille Park), blesse plusieurs convives, avant de se faire embrocher par Dame Park. Papa Ki-taek a également repris du service. Pressenti pour jouer aux Indiens avec Fiston, il refuse l’humiliation. Fou de rage, il tue M. Park, au couteau, et s’enfuit. On ne le reverra pas. Comme je ne suis pas entièrement mauvais comme garçon, je ne vous dirai pas où il a bien pu passer. Ki-woo, lui, le sait, qui écrira à la toute fin une lettre à son père, lui annonçant son intention d’acheter la maison, et de le libérer, ce jour-là. Le libérer ? Serait-il planqué dans le bunker ? Serait-ce aussi bête que ça ? N’insistez pas, je ne dirai rien.

Un mois plus tard, le jeune Ki-woo sort de l’hôpital. Il est jugé et condamné à une peine de sursis, comme sa mère. Les pauvres sont venus à bout des riches, au prix du sang, et ils sont devenus aussi cupides. Étrange façon d’envisager une fonction morale à ce film. Si l’on peut faire crédit au producteur de Parasite quand il affirme que Bong Joon Ho est un humaniste – il fait le job et défend son ami –, il est permis de se poser des questions sur une critique en état de dévotion qualifiant cette comédie noire épaisse de « critique sociale », de « pamphlet sur la société capitaliste coréenne », voire de « film libertaire », comme on l’a lu. Et pourquoi pas un nouveau manifeste marxiste-léniniste, tant qu’on y est ?! S’il est vrai que l’idolâtrie peut provoquer des accès de cécité, on s’étonnera tout de même que nul n’ait noté cette évidence : la description des pauvres par Bong Joon Ho est assez détestable, pour ne pas dire abjecte. Les faibles sont malins et prêts à tout, y compris à tuer, leur affrontement n’a d’autre enjeu que l’accaparement des richesses de puissants présentés comme des idiots naïfs, fût-ce au prix d’une lutte sans merci avec aussi dépourvus qu’eux. Et il est permis d’imaginer que la détestable cupidité de ces pauvres-là, qui n’ont pas le centième d’empathie des pourtant très Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, fera d’eux des salauds sans foi ni loi, qui auront bien vite oublié leur condition de miséreux prêts à basculer du côté obscur de l’humain. Voilà pour le fond. Humaniste, Bong Joon Ho ?

Quant à la forme, rabâchons qu’à trop verser dans le grand-guignol et forcer la caricature brute de décoffrage, Parasite perd de sa force, pour devenir une fable triviale qui ne casse pas trois pattes à un canard laqué laquais, à l’image de ses protagonistes, en quelque sorte.

En sortant de la projection, j’ai songé non sans nostalgie à L’Ange exterminateur, ce film fascinant où Luis Buñuel, de façon autrement subtile, sublime et subliminale, fait d’une autre maison bourgeoise le point d’achoppement singulier d’une société hantée par des marqueurs de classe indélébiles. Le niveau aurait-il baissé ? Bong Joon Ho a-t-il voulu épater Tarantino ? me glisse-t-on sournoisement en régie. (Mon cerveau est relié à une régie, sans laquelle il me serait impossible d’écrire ces critiques car, dois-je l’avouer, je n’ai aucun diplôme de critique de cinéma !) C’est possible. L’inconscient des cinéastes est parfois aussi impénétrable que celui des saigneurs dont ils font leur miel. Bong Joon Ho, dont on ne niera pas la virtuosité, semble ne plus savoir que faire de ses idées, et la mécanique s’enlise dans un tape-à-l’œil qui confine au grotesque et manque terriblement de ce qui fait défaut au film : la grâce.

En tout cas, le film a fait mouche chez les jurés – assez peu prolétariens, faut-il le rappeler – : Cannes, Oscar, Golden Globe, British Academy, etc. Aux hourras l’accueillant comme s’il venait de créer ex nihilo un genre cinématographique, autorisons-nous à opposer le fait que si Paradise peut séduire par ses énormités, son côté vengeance (très) primaire à la Kill Bill servie sur lit de manga, on a du mal à comprendre que le premier film en langue non anglaise couronné par les Oscars soit un film qu’Hollywood, en d’autres temps, n’eût sacré qu’en lui consacrant un remake made in USA. Il faut vraiment ne rien connaître du cinéma asiatique de ces dernières décennies pour voir dans cette course à la dinguerie le monument d’audace et de génie d’un cinéaste qui nous a franchement habitués à mieux. À moins que ce succès planétaire (s’il se concrétise) ne soit à porter au crédit du combat, un peu désespéré, que mènent les studios hollywoodiens contre « l’impérialisme » des studios Disney en matière de production et de distribution, qui pousse des cinéastes aussi importants que Martin Scorsese à diffuser leurs films sur un support qui ressemble à tout, sauf du cinéma ? Auquel cas nous ne pourrions que nous en féliciter. En espérant que le prochain film de Bong Joon Ho revienne à ce qui a fait sa grandeur de réalisateur hors-normes – même si la concurrence est rude, notamment en Asie mais pas que.

Sur un sujet tout à fait différent, beaucoup plus dramatique, mais construit autour du totem identique de « la maison », on préférera le magnifique film de Jayro Bustamante, La Llorona, où l’on retrouve des parasites d’un tout autre genre, beaucoup plus effrayants que les insignifiants serviteurs de Parasite.

Jean-Jacques Reboux

1 Comment

Comments are closed.